先日、高速道路を走っていたら前の車がオービスでパシャっと光られているのを目撃してしまいました...。

その時ふと「オービスって一体何キロオーバーで光るんだろう?」と疑問に思ったんです。

そこで今回は、オービスについて徹底的に調べてみることにしました!

オービスが光る速度や、実は結構種類があることなど、知られざるオービスの雑学をまとめてみます。

安全運転の参考にもなると思うので、ぜひ最後まで読んでみてください。

オービスが光る速度について

基本的な作動条件

まず気になる「何キロで光るのか」について。

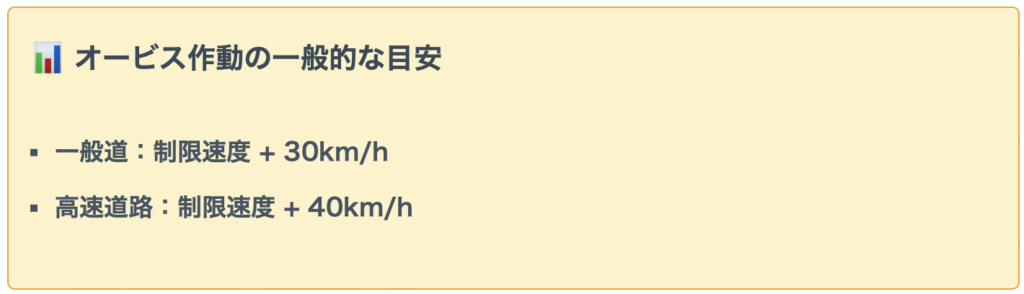

実は、オービスには明確な公開基準はないのですが、一般的に言われている目安があります。

例えば、制限速度50km/hの一般道なら80km/h以上、

制限速度100km/hの高速道路なら140km/h以上で作動する可能性が高いとされています。

なぜこの基準なのか?

この基準は「赤切符(一発免停)」の速度違反基準と関連しています。

赤切符の基準も一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過なんです。

地域や路線による違い

ただし、これはあくまで目安。実際には以下のような要因で作動基準が変わることがあります。

- 事故多発地点では、より低い速度で作動することがある

- スクールゾーンや住宅密集地では厳しく設定される場合がある

- 時間帯による調整が行われることもある

〜重要な注意点〜

これらは一般的に言われている目安であり、実際の作動条件は公開されていません。

安全運転のため、制限速度を守ることが最も大切です!

オービスの種類を徹底解説

実は、オービスって結構いろんな種類があるんです。それぞれ特徴が違うので、詳しく見ていきましょう。

1. ループコイル式オービス

特徴:道路に埋め込まれたセンサーで速度を測定

- 路面に四角い枠のような跡が見える

- 最も古い方式で、精度が高い

- 設置・メンテナンスにコストがかかる

- 主要幹線道路や高速道路に多い

2. レーダー式オービス

特徴:電波(マイクロ波)を使って速度を測定

- 上空からマイクロ波を照射

- レーダー探知機で検知される可能性が高い

- 設置が比較的簡単

- 天候の影響を受けにくい

3. 光電管式オービス

特徴:赤外線ビームで車両の通過時間を測定

- 道路脇に光電管(赤外線センサー)を設置

- レーダー探知機では検知できない

- 比較的古い技術だが、まだ現役

- 一般道に多く設置されている

4. Hシステム(ハイブリッド式)

特徴:レーダーと光電管を組み合わせたシステム

- 2つの方式の利点を組み合わせ

- 精度が非常に高い

- 比較的新しいシステム

- 主要道路での導入が進んでいる

5. LHシステム(移動式オービス)

特徴:持ち運び可能な小型システム

- 三脚で設置する可搬型

- 設置場所が事前に分からない

- 生活道路や事故多発地点で活用

- 最も新しいタイプで導入が拡大中

見分け方のポイント

運転中に「あ、これオービスだ」と分かるポイントをまとめてみました。

共通の特徴

- 「自動速度違反取締装置設置路線」の看板が手前にある

- 大型のカメラとフラッシュ装置が設置されている

- 路面にセンサー跡がある(ループコイル式の場合)

タイプ別の見分け方

- ループコイル式:路面に四角い継ぎ目、大型の機械

- レーダー式:上部にレーダーアンテナが見える

- 光電管式:道路脇に小さなセンサーが複数

- 移動式:三脚に設置された小型カメラ

まとめ:安全運転が一番大切

今回オービスについて調べてみて、改めて思ったのは「やっぱり制限速度を守るのが一番」ということです。

オービスの設置場所や作動条件を知ることは興味深いですが、それよりも大切なのは、

制限速度を守る・周囲の交通状況に注意を払う・歩行者や自転車に配慮する・疲労時の運転を避ける

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

他にも車関係の雑学記事を書いていく予定なので、また遊びに来てくださいね~