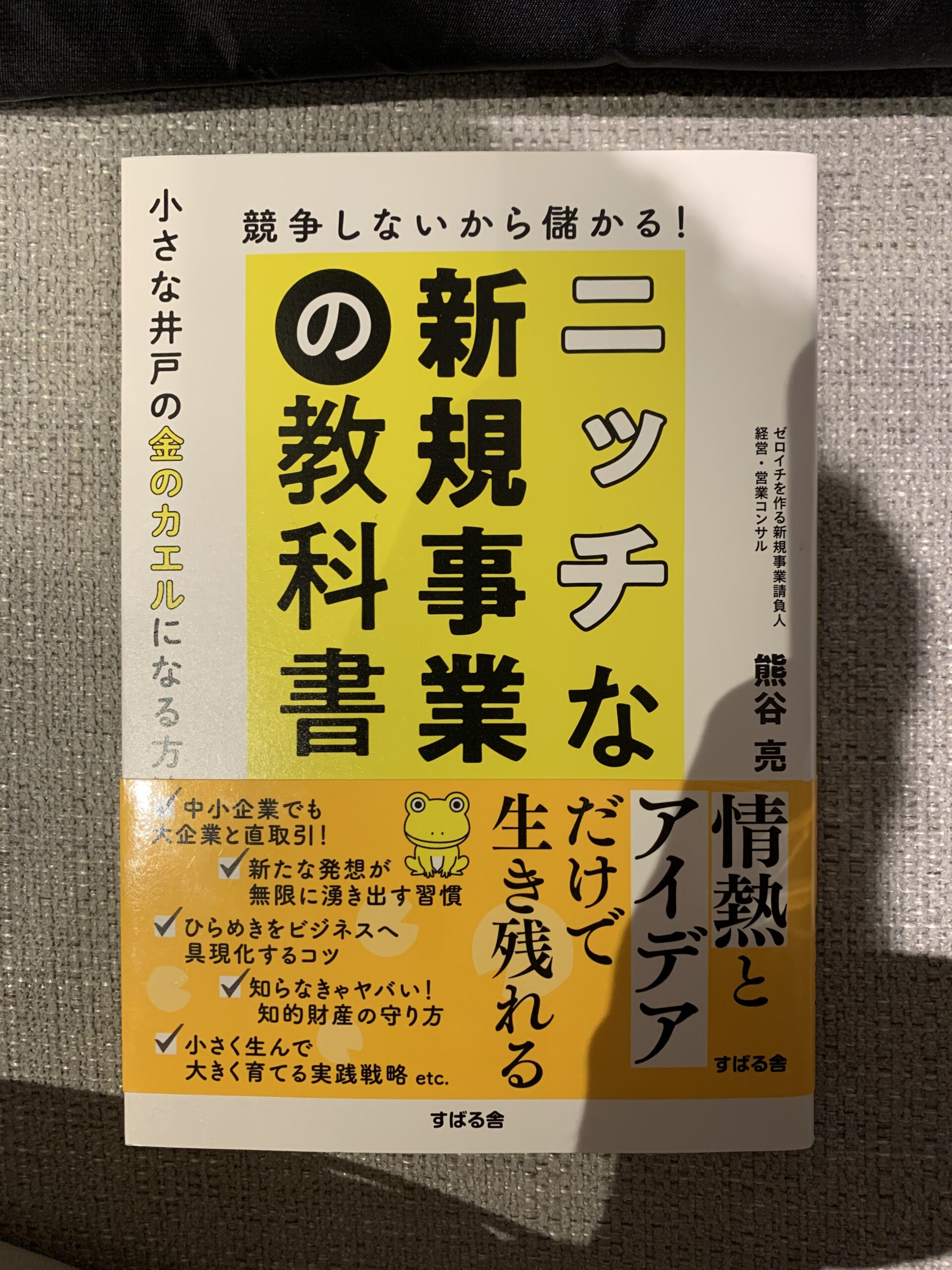

こんにちは、アンダードッグブログ管理人のチュンです。起業活動に向けて読んだ本の紹介をしていきます。タイトルは「ニッチな新規事業の教科書」です。

本書ではこれから起業しようとしている人やすでに今いる会社で新規事業の立ち上げプロジェクトを任された人たち向けに、大手企業が真似しにくいニッチな事業を始めることで競争せずに儲ける方法を教えてくれます。

本書内ではブルーオーシャンとレッドオーシャン(※1)のことをごく普通の緑のアマガエルと珍しい金色のカエルに例えて解説しています。

(※1)ブルーオーシャン:競争相手が少ない市場のこと。レッドオーシャン:競争相手が多い市場のこと。

それでは本編解説していきます。

アイディアがあれば技術がなくても金のカエルになることができる

冒頭でも記載した通り、金のカエルになるにはニッチな商品や事業を行わなければなりません。

しかしその前に何かしらの事業を始めるためにはどんなサービスを始めるのか、もしくはどんな商品を売るのかのアイディアがなければ話になりません。

アイディア無くしてただ一般的によくあるようなサービス、商品を提供していればレッドオーシャンで大企業に負けてしまったり、信用も実績もあまりないため、取引先から言い値で価値を決められたり自分でコントロールできることが限られてしまします。

メーカーの代理店から始めた著者はこう述べています。

なぜメーカーになりたかったのか。それは、メーカーになれば販売価格を自由に設定できるからです。また、メーカーの代理店は、メーカーが作った戦略やコンセプトに従ってモノを売るだけで、自分の個性を発揮しようがありません。自分の采配で自社をオンリーワンの企業にするためには、メーカーになるしかないと思ったのです。

また、せっかくのアイディアが浮かんでも行動しなければ意味がありません。

自分が思いついたことはすでに誰かもとっくの昔に思いついているのです。それが実現されていないのは思っただけで行動に移していないから。もしあなたにアイディアが浮かんだのならそのままにせず、それを実現するため行動をすぐに始めてください。

行動はネットでそのことについて調べるなり、誰かに相談するなり、小さくても構いません。

勝率3割でも会社は儲かる

新規事業を立ち上げたいと思っても失敗が怖くて踏み切れない、今のままでもなんとかやれているから、あえてリスクを負う必要はない、と考えている人は多いと思います。しかし、挑戦しなければ失敗しない代わりに成功もありません。劇的な技術革新や業界再編が起こっている今の時代、何もしなければ衰退していくだけです。

日本人は失敗を恐れて新しいことに挑戦せずに現状維持もしくわ何も挑戦しない人がたくさんいると筆者は述べています。実際私も学生の間は失敗はカッコ悪い、恥ずかしいと思い込み、何に対しても失敗しないようにばかり意識していました。社会人になってからもミスや失敗すると業績評価に響く、嫌われる=今後の人生お先真っ暗とばかり思い込んでいました。

しかしそのような考え方は日本の社会が作り出した風潮や思い込みにしかならず、海外では失敗した人は周りから見た時に=「何かに勇敢に挑戦して負けてしまったかっこいいやつ」と尊敬される対象になっています。

ここで筆者が伝えたいことは失敗は悪いことではなくいろんなことに挑戦してほしいと述べており、事業の立ち上げに関しても10件立ち上げても当たって成功する事業は3件ほどが普通だそうです。

しかしその3割の勝率でも儲かり、生きていけていけるそうです。

金のカエルになるアイディア習慣術

金のカエルになるために必要な考え方や心構えを前半で記載されていました。次はいよいよアイディアの出し方、思いつき方を紹介します。

アイディアはしばしば、自分の中にある既存の情報や知識、概念が組み合わさることによって生まれます。スティーブ・ジョブズは「創造力とは、いろいろなものをつなぐ力だ」と、伝説的なスタンフォード大学の卒業式のスピーチのなかで述べています。「一見関係性のない過去に経験したさまざまなできごとが、あとになって結びつき、新しいアイディアが見出される」のです。

アイディアを浮かばせる習慣①:常に課題について考え続ける

この方法には2つのパターンがあると筆者は述べています。

1つは具体的な課題を常に念頭に置き、日頃から何かできないか考えていると突然閃く方法。

例えば環境を守るために何かできることはないかと問題を頭にいれて日々を過ごしていると、ニュースや人との会話、本などから何かしらのヒントを得られて思いつくなどです。

2つ目は何も考えておらず、突然アイディアが思いつく方法です。

しかしこの方法は偶然のため、筆者は1つ目の方法を習慣化することでアイディアをだす力は強化されると言います。

アイディアは常に自分の周りにあるもので、それに気づくか気づかないかは自分次第です。

アイディアを浮かばせる習慣②:疑問や驚きの理由を真剣に考える

直接仕事に関係ないことにも興味を持ち、疑問を持つことを習慣にしましょう。さらには、その疑問や驚きに対して、自分なりに考え、答えを出して決着をつけていくことです。「なぜこれが売れているのだえろう」「なぜこれはこんな形をしているのだろう」「なぜここに人が集まるのだろう」など、疑問や驚きを言葉にし、それに対して、「ここがほかと違う特徴なんだな」「こうすると便利だからだな」「あえて見つかりにくい場所にあるからだな」と、自分なりの結論づけをしておきましょう。

私もこの本を読む前からいろんなことに疑問を持ち、きっとこういう理由だろうと推測を立てて生きてきました。たとえば私は本職でモノづくりに携わってきたのでディズニーランドに行った際、このアトラクションはこういう仕組みのレールを使っているのか、入り口の建物の2F、3Fの窓がなんか小さくて違和感感じるな、なんでだろうと少しでも違和感や好奇心があるとすぐに疑問→推測→ネットで情報があれば答え合わせをするという循環を実践してきました。

ちなみにディズニーランドの入り口、ワールドバザールの建物の2F、3Fの窓は遠近法で建物を高く見せるためにわざとスケールを上に行くほど小さくしているそうです。

ディズニーに限らず日頃街中を歩いていても、同様に気になったことがあれば疑問に持つように心がけています。

おかげさまで今ではいろんなことに対しての知識がつき、逆に一般の人が気づいていない物事に対して、なぜ皆んなはこのことについて疑問に思わないのだろうかと思うようにもなりました。

いつも通り慣れた道でも新たな発見や気づきがあり、日常が楽しくなっています。

アイディアを浮かばせる習慣③:多くの体験をする

多くのことを体験していると必然的に浮かんでくるアイディアも多くなります。

例えば車を日頃から長い時間運転している人であればもっとこうなると便利なのに、、、と感じることがありますが、車に全く乗らない人からするとその気づきや困りごとすら浮かんできません。

このように実際に自分で体験しなければわからないことはたくさんあるのでできるだけ多くの体験をすることがアイディア出しには大切です。

アイディアを浮かばせる習慣④:何にでも疑問を持ってその場で聞いてみよう

実際に街中で疑問に思ったことがあればその場で聞くことが良いそうです。

著者は街中で他人が身につけている服やカバンなど疑問に持ち、実際にカメラが気になった際にはどこのメーカーのモデルでいつ発売されたモノなのか知らない人でも聞くそうです。

実際聞かれた側は嬉しそうに快く答えてくれるそうです。

アイディアを浮かばせる習慣⑤:なぜここに?何のために?と考える

著者は北海道に行った際、道路に見かけない標識があり、なんだろうと疑問にもったそうです。

その正体は除雪車が道路幅を確認するための固定式視線誘導柱という標識だったそうです。

(参考出典元:https://for-r.jp/touring/20677.html)

このように疑問をもって解決した際に知識となり、引き出しが増えてアイディアに結びつく確率もあがります。

アイディアを浮かばせる習慣⑥:なぜ安い?と考える

事業を始めるうえで値段変動や価格の決め方などを知っておくと戦略や価格の決め方の参考になると言います。

まとめ

上記で紹介した内容は一部ですが、本書内にはニッチなビジネスを探すべくヒントがまだまだ記載されています。

興味がある方はぜひ一度手に取って読んでみてください。

それではまた次回〜

コメント